建築吉日について

家を建てるとき、地鎮祭や上棟式などは、建築吉日を選んで行うことがあります。

建築吉日とは建築に関して吉とされる日のことで、さまざまな工事を始めるのに縁起が良い日とされています。

ここでは逆に「凶」とされる、三隣亡と大将軍について説明します。

三隣亡(さんりんぼう)について

「さんりんぼう」は「三隣亡」とも書かれていて、この日に家づくりや建築儀礼(上棟祭)を行うと、隣近所に災いを及ぼすとか、工事に携わる大工がケガをするといって、建築上の凶日とされています。

さんりんぼうの歴史

「さんりんぼう」は江戸時代初期の「かな暦」などの民間暦には掲載されていませんでしたが、江戸中期ころから「大安・仏滅」などの六曜などと同様に記載されて流行し、特に明治になって大流行しました。ただ、当初は「三隣宝」と書かれていて「屋立てあし「蔵立てよし」と注記されていました。

すなわち、現在とは正反対の吉日だったことになります。

これがいつの頃からか「屋立てあし」「蔵立てあし」と書かれるようになったと言われています。これは、ある年に暦の編者が「よ」を「あ」と書き間違え、それがそのまま伝わってしまったのではないかと考えられています。そしてのちに、「三隣”宝”」が凶日では都合が悪いということで、同音の「三隣”亡”」に書き改められたと言われています。

さんりんぼうの配列

「さんりんぼう」の配列は、「大安・仏滅」などと同様に一定の基準によって配列されています。

1月・4月・7月・10月…亥の日

2月・5月・8月・11月…虎の日

3月・6月・9月・12月…牛の日

この各月は旧暦で、しかも二十四節季の節から節までの節月で、月の切り替えが節入りの日になります(実際の配列などは、山形県神社庁家庭本暦などの暦本に詳しく記載されています。)

この配列がちょっとわかりにくいので、暦の見方がわからない人が新暦のカレンダーで同じ月の中から「一年間さんりんぼう」と言っているにすぎません。”かくれ”や”一年間”というのはその根拠が全くなく、迷信でも俗信でもなんでもなく、単なる知識不足と勘違いなのです。

引用:寒河江八幡宮

方位の神様・大将軍(たいしょうぐん)について

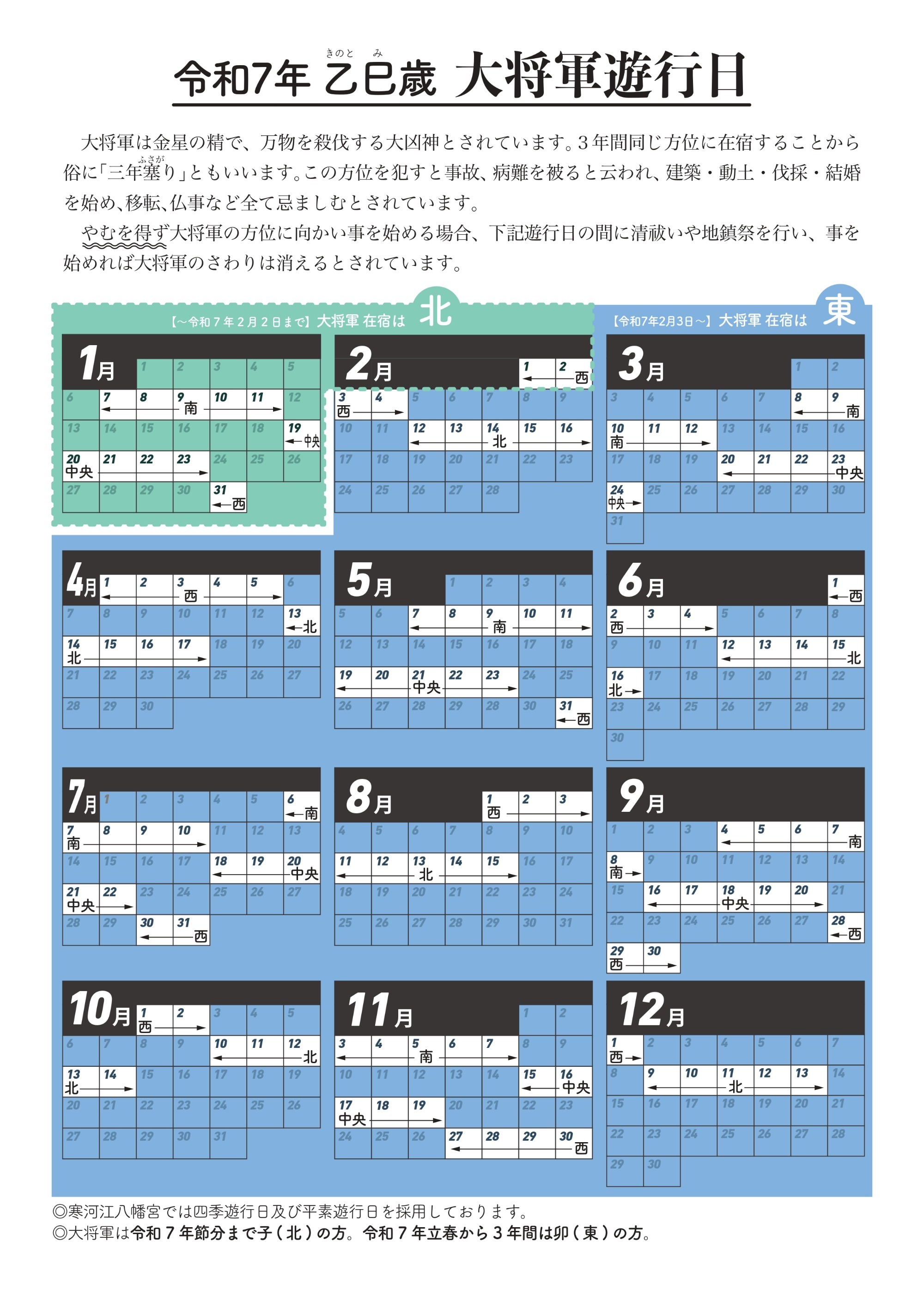

大将軍は金星の精で、万物を殺伐する大凶神とされています。

3年間同じ方位に在宿することから俗に「三年ふさがり」ともいいます。この方位を犯すと事故、病難を被ると言われ、建築・動土・伐採・結婚を始め、移転、仏事など全て忌まわしむとされています。

やむを得ず大将軍の方位に向かい事を始める場合、下記遊行日の間に清祓いや地鎮祭を行い、事を始めれば大将軍のさわりは消えるとされています。

令和7年歳 大将軍遊行日